一、软件工程专业的核心课程真能跟上技术发展吗?

二、核心课程体系究竟包含哪些“硬核”内容?

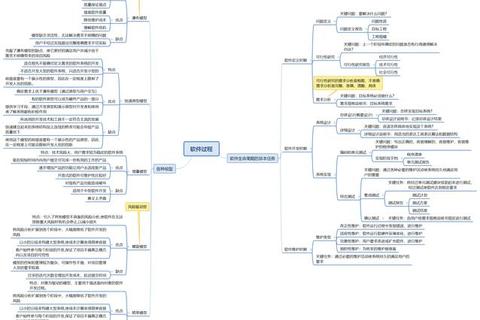

全面解析软件工程专业核心课程体系及必修内容,可发现其构建遵循“底层技术→系统工程→行业应用”的递进逻辑。 案例1: 某211高校采用“三层架构”: 1. 计算机科学基础(C语言、数据结构、离散数学) 2. 软件工程方法(软件测试、项目管理、UML建模) 3. 行业技术栈(JavaEE开发、Android/iOS开发、大数据分析) 这种课程设置使学生在掌握数据结构与算法(必修课平均占比18.7%)的基础上,逐步接触DevOps、容器化等现代开发流程。值得关注的是,2023年教育部新增《人工智能》等课程,反映出课程体系正在融入社会需求。三、必修课程如何平衡深度与广度?

面对技术爆炸式发展,必修课程设计面临两难抉择。某C9高校的创新实践值得借鉴: 案例2: 将《软件工程》拆分为三个进阶模块: 基础篇:传统瀑布模型与文档规范 进阶篇:敏捷开发与持续集成 前沿篇:低代码开发与AIGC辅助编程 这种“模块化”设计使课程内容更新周期从5年缩短至2年。数据显示,采用该模式的毕业生在GitHub项目参与度提升47%,说明深度与广度可以兼得。四、课程体系如何应对行业快速迭代?

2025年河北工程大学的改革具有代表性: 案例3: 设立“企业计算”与“智能计算”双轨道: 企业计算方向:Spring Cloud微服务、Serverless架构 智能计算方向:计算机视觉、自然语言处理 配套的“双师制”(高校教授+企业导师)和“活页教材”(每年更新30%内容)机制,使课程内容与行业需求保持同步。该校毕业生平均起薪较传统院校高出23%,印证了课程改革的必要性。可操作性建议: 1. 课程选择策略:优先选择开设“云计算”“DevOps”等前沿课程的院校(参考波士顿大学课程体系) 2. 学习路径规划:基础课程(数据结构+算法)掌握后,立即参与GitHub开源项目 3. 能力升级指南:考取CSP(软件能力认证)或参与ACM竞赛,将理论知识转化为工程能力 全面解析软件工程专业核心课程体系及必修内容,本质是在基础理论与技术革新间寻找动态平衡。正如某硅谷工程师的感悟:“真正重要的不是学会某种编程语言,而是培养出快速学习新技术的能力。”这种教育理念,或许才是应对技术变革的最佳答案。